Unterschiede Deutschland-Niederlande

Warum heißt die Feuerwehrsirene "Martinshorn"

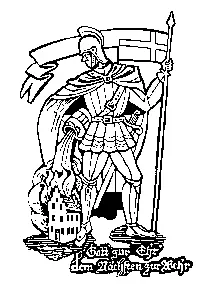

Der heilige Florian – Schutzpatron der Feuerwehr

Partner der Feuerwehr

Warum heißt die Feuerwehrsirene "Martinshorn" ?

Nicht nur die Feuerwehrfahrzeuge, sondern auch alle anderen Einsatzfahrzeuge kündigen auf deutschen Straßen ihr Kommen mit einer unverwechselbaren Signalhupe an:

dem Martinshorn.

Mit dem heiligen Martin hat die markerschütternde Tonfolge nichts zu tun, sondern schlicht mit einem Firmennamen: "Deutsche Signal Instrumenten Fabrik Max B. Martin". Die 1880 gegründete Fabrik stellte zunächst nur Jagdhörner und Militärtrompeten her.

1932 entwickelte sie gemeinsam mit der Polizei jenen Signalton, der wenig später für deutsche Fahrzeuge im Einsatz gesetzlich vorgeschrieben wurde und auch heute noch den Weg frei machen soll für Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei.

Die festgelegte Tonfolge: a-d. Der in der Stadt bevorzugte Frequenzbereich liegt zwischen 0,5 und 2 kHz, auf dem Land zwischen 2 und 4 kHz.

Aus der Signalhupe der Firma Martin entwickelte der Volksmund den Begriff "Martinshorn".

In Europa sind alle Formen von Mehrtonhupen in Privatfahrzeugen inzwischen streng verboten.

Dafür kann man das Tatü-Tata aber inzwischen auch noch aus ganz anderer Quelle auf den Straßen hören: als Klingelton von Handys.

Unterschiede Deutschland – Niederlande

Neben den sprachlichen Unterschieden (fast alle Niederländer in der Grenzregion können deutsch) gibt es auch in der Feuerwehrarbeit wesentliche Unterschiede. Einige haben wir nachstehend aufgeführt.

| Deutschland | Niederlande |

| 1. Neue Fahrzeuge und sämtliche Geräte müssen den DIN-Normen entsprechen. Dies gilt auch für Beladungen und Geräteeigenschaften, was sich dann auch auf Anschaffungspreise auswirkt. | 1. Die Niederländer unterliegen keiner Norm und können Beschaffungen nach eigenen Erfahrungen und Bedürfnissen tätigen. Es können fast alle auf dem Markt erhältlichen Geräte gekauft werden. |

| 2. Die Grundausbildung für freiwillige Feuerwehrangehörige erfolgt standortbezogen oder überregional auf Kreisebene. Diese ist in 4 Abschnitten von je 4 Wochenenden aufgeteilt. | 2. Die Grundausbildung dauert über 2 Jahre (wöchentlich 2 Abende + Samstag) und ist mit der von Berufsfeuerwehrangehörigen identisch. Somit können freiw. Feuerwehrangehörige bei Bedarf sofort in Berufsfeuerwehren eingesetzt werden. |

| 3. Der Eintritt in die Feuerwehr ist freiwillig. Körperliche Tauglichkeit und die deutsche Sprache sind Voraussetzung. Bei gesundheitlichen Beschwerden wird z.B. die Atemschutztauglichkeit verloren – der Angehörige bleibt aber Mitglied der Feuerwehr. | 3. Der Eintritt in die Feuerwehr ist freiwillig. Körperliche Fitness wird vorausgesetzt. Körperliche Beschwerden und Verlust der Atemschutztauglichkeit bedeutet einen Ausschluss aus der Feuerwehr. |

| 4. Gemäß dem Gesetz für Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG) sind Feuerwehrangehörige für Einsätze und besonderen Übungen vom Arbeitgeber freizustellen. Dieser kann für die Fehlzeiten bei der jeweiligen Stadt den Lohnausfall einfordern, damit dem Feuerwehrangehörigen kein finanzieller Nachteil entsteht. | 4. Der Eintritt in die Feuerwehr ist nur möglich, wenn der Feuerwehrangehörige jederzeit vom Arbeitgeber freigestellt wird. Der Anfahrtsweg zum Gerätehaus muss innerhalb von 2 Minuten erfolgen. |

| 5. Ein Löschgruppenfahrzeug wird mit 9 Personen besetzt. Im Einsatzfalle ist es nicht immer möglich, die Fahrzeuge voll zu besetzen, da sonst ein zu großer Zeitraum bis zum ausrücken vergeht. | 5. Jedes Löschfahrzeug wird mit 6 Personen besetzt. Das Ausrücken vom Gerätehaus darf nur voll besetzt erfolgen. |

| 6. Bei jedem Feuerwehreinsatz wird auch ein Rettungswagen eingesetzt. Nicht gemeldete Patienten können sofort versorgt werden. Auch dient dieses Fahrzeug dem Eigenschutz der Feuerwehrangehörigen. | 6. Der Rettungsdienst ist in den Niederlanden strikt getrennt. Ein Rettungswagen muss, soweit nicht direkt alarmiert, zusätzlich nachgefordert werden. |

| 7. Polizei und Feuerwehr (mit Rettungsdienst) unterhalten eigenständige Leitstellen. | 7. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst unterhalten eine gemeinsame Leitstelle. Für die Region Twente z.B. in Hengelo. Somit soll eine bessere Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen möglich werden. |

| 8. Die jeweiligen Gruppenführer, Maschinisten und Atemschutztrupps werden mit Handfunksprechgeräten ausgestattet. | 8. Auf dem Fahrzeug ist für jeden eingesetzten Feuerwehrangehörigen ein Handfunksprechgerät vorgesehen. |

| 9. Einsatzleiter ist zunächst der ranghöchste Feuerwehrmann vor Ort. Dieser wird im Verlauf durch den Löschzugführer, Wehrführer oder Kreisbrandmeister abgelöst. | 9. Die Twente setzt einen Offizier vom Dienst (OvD) ein, der in der gesamten Region für alle Einsätze verantwortlich ist und die Einsatzleitung übernimmt. Die örtlichen Kräfte haben sich unterzuordnen. |

| 10. Feuerlöschkreiselpumpen werden in Deutschland nach DIN mit einer Nennleistung von 8 Bar betrieben. | 10. Die Niederländer setzen verstärkt Hochdruckpumpen ein. So können Wasserschäden durch Löschwasser verringert werden. |

| 11. Auf den Löschfahrzeugen sind Atemschutzgeräte für 2 Trupps vorhanden (= 4 Stück) | 11. Auf den Löschfahrzeugen ist für jeden Feuerwehrmann ein Atemschutzgerät vorhanden (= 6 Stück) |

| 12. Mit dem 60. Geburtstag scheidet der Feuerwehrangehörige aus dem aktiven Dienst aus und tritt in die Ehrenabteilung der Feuerwehr ein. | 12. Der Feuerwehrdienst endet für Feuerwehrangehörige mit 55 Jahren. |

| 13. Saugleitungen werden in Längen von 1,2 m und dem Saugkorb zusammengekuppelt. | 13. Saugleitungen werden in Längen von 5 m auf dem Fahrzeugdach mitgeführt. Der Saugkorb ist bereits installiert. Für das Zusammenkuppeln werden keine Kupplungsschlüssel benötigt. |

| 14. Jede Stadt ist für den Brandschutz und der Einhaltung der gesetzlichen Auflagen verantwortlich. | 14. Die Organisation der Feuerwehr erfolgt überregional. Spezialausrüstungen werden überregional gelagert und im Bedarfsfall angefordert. Alarmiert wird nicht der Löschzug, auf dessen Ortsgebiet der Vorfall passiert, sondern die Feuerwehr, die am schnellsten die Einsatzstelle erreichen kann. |

| 15. In Deutschland sind alle Verkehrsteilnehmer gesetzlich verpflichtet, dem Einsatzfahrzeug bei Gebrauch von Martinshorn und Blaulicht eine möglichst ungehinderte Fahrt zu ermöglichen. | 15. In den Niederlanden gibt es dieses Gesetz nicht. Somit reagieren niederländische Verkehrsteilnehmer oft anders als erwartet oder gar nicht. Dies muss auf Einsatzfahrten, besonders in der Grenzregion beachtet werden. |

| 16. Der Gebrauch von Martinshorn und Blaulicht ist zur Menschenrettung, Gefahrenabwehr und Einsatzübungen gestattet. | 16. In den Niederlanden wird bei Einsatzfahrten nach 3 Kategorien unterschieden: a. Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn zur Menschenrettung oder erheblicher Gefahrenabwehr mit Abweichung von den Verkehrsregeln b. Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn bei kleiner Gefahrenabwehr ohne Menschenrettung. Verkehrsregeln müssen eingehalten werden. c. Übungen werden nur mit Blaulicht und Beachtung der Verkehrsregeln gefahren. |

| 17. Die Feuerwehr Gronau hat eine Drehleiter (DLK 23/12) | 17. Vor einigen Jahren kam es von einem Losseraner Kollegen einmal zu der Aussage: "Wir haben auch eine Drehleiter, die steht nur in Gronau !" Durch die gute Zusammenarbeit mit Losser wird diese Aussage heute noch oft gebraucht, z.B. "Bringt unsere Drehleiter mit zur Übung" |

Dass man die Feuerwehrleute auch Florianjünger nennt, kommt nicht von ungefähr.

Ihr Schutzpatron ist schließlich der heilige Florian. Auch Schmiede, Rauchfangkehrer, Hafner, Binder und sogar Bierbrauer, die alle besonders mit Feuer und Wasser zu tun haben, stehen unter seinem Schutz.

Wer war eigentlich der heilige Florian?

Florianus, ein praktizierender Christ, war römischer Staatsbeamter, genauer gesagt, Leiter der Kanzlei des kaiserlichen Statthalters im römischen Lauracium, dem heutigen Lorch bei Enns in Oberösterreich.

Doch wie wurde Florian nun vom Beamten zum Märtyrer?

Das gewaltige Römerreich wurde unter Kaiser Diokletian (284-305 n.Chr.) neu organisiert, um es vor dem drohenden Zerfall zu retten. Auch im Christentum sah der Kaiser eine Gefahr für die Stabilität des Reiches. Der jungen Kirche wurde ein radikaler Kampf angesagt. Es kam zu grausamen Christenverfolgungen, auch in Florians Ort wurden 40 Gläubige verhaftet und in den Kerker geworfen. So entledigte man sich derzeit unbequemer oder zumindest unliebsamer Zeitgenossen.

Auch er wurde Opfer dieser Repressalien. Vorerst wurde er in Zwangspension nach Cetium (heute St. Pölten) geschickt. Als jedoch seine Glaubensgefährten in Bedrängnis gerieten, wollte er ihnen beistehen. Er kam zurück und wollte die Glaubensgenossen befreien. Bei diesem Versuch wurde er gefasst und landete schließlich selbst im Kerker.

Eine andere Sitte war die Folter für Andersgläubige. Sie sollte die Gläubigen dazu bringen, von ihrem Glauben abzuschwören. Florian lehnte den Verrat an seiner Religion ab und wurde, nachdem man ihn weiterer grausamer Folter und Martern ausgesetzt hatte, mit einem Mühlstein um den Hals in die Enns gestoßen. So endete sein Martyrium (daher: Märtyrer) am 4.Mai des Jahres 304, das er für seinen christlichen Glauben auf sich genommen hatte.

Die Legende besagt, dass Florians letzter Bitte, beten zu dürfen, nachgekommen worden sei und er in diesem Gebet seine Seele freudigen Herzens Gott empfohlen habe. Daraufhin schien niemand mehr bereit gewesen zu sein, den verdienten Gläubigen und Offizier in die Tiefe zu stürzen. Und jener junge Mann, der freiwillig hervorgetreten sei, um die Henkerstat zu vollbringen, musste dafür büßen. Als er sich nämlich davon überzeugen wollte, dass sein Opfer auch tatsächlich untergegangen war, erblindete er plötzlich.

Wie die Legende weiters berichtet, wurde der Leichnam von einer Witwe Namens Valeria geborgen, die ihn bei den Buchenwäldern des Ipftales bestattete.

So wird in St. Florian seit den frühen Jahrhunderten an der Stelle der heutigen Stiftsbasilika das Grab des hl. Florian verehrt. Ob die Römer Ende des 5. Jahrhunderts beim Abzug aus den nördlichen Regionen die Reliquien des Märtyrers in südliche Länder mitgenommen haben oder nicht, ist ungewiss.

Seine Hauptreliquien werden heute in Krakau verehrt, wohin sie über Rom gekommen sein sollen.

Sankt Florian-Schutzpatron der Feuerwehr (2)

Die schriftlichen Zeugnisse der Florianslegende haben sein Leben und sein Sterben im frühchristlichen Frühjahr des Jahres 304 jahrhundertelang poetisch ausgeschmückt. Das Volk jedoch wußte von ihm noch etwas Schöneres. Von Mund zu Mund wurde eine wundersame Tat des Knaben Florian verbreitet: Er hatte, so klein er noch war, einen Hausbrand mit einem winzigen Kübel Wasser gelöscht. Weiterhin blieb ein Köhler in einem brennenden Meiler unversehrt, als er Florian zu Hilfe gerufen hatte. So bekam der zur Zeit der Christenhasser Diokletian und Macimin Ertränkte, der mit einem Mühlstein um den Hals in die reißende Enns geworfen wurde, gegen Ende des Mittelalters die Attribute Feuer, Haus, Wasserkübel oder Krug. Die früh aufgeschriebenen Floriansberichte setzen die Märtyrerakten des 2. und 3. Jahrhunderts fort.

Im 3. Jahrhundert nach Christus suchte der römische Statthalter Aquilinus in Lauriacum, dem heutigen Lorch in Oberösterreich, sein Verwaltungsgenie durch hochnotpeinliche Forschungen nach Christen zu beweisen. Als er vierzig geheime Christen eingekerkert und gefoltert hatte, eilte sein ehemaliger Kanzleivorsteher Florian, der im Stadtgebiet des heutigen St. Pölten zu Hause war, nach Lorch und bekannte sich offen als Christ.

Florian war ein starkmütiger Einheimischer und weigerte sich selbst dann noch, abtrünnig zu werden, als ihm Schergen die Schulterblätter zerschmettert hatten. Daraufhin wurde er von der Ennsbrücke in den Fluß gestürzt. Der ihm den Stoß gab, blieb danach zeitlebens blind, und – so fahren die nach Hieronymus, Alkuin und Notker aufkommenden Marterbücher fort – die Flußwellen erschauerten und setzten den Ertränkten auf einem Felsen ab. Augenblicklich schwebte ein Adler mit kreuzförmig ausgespannten Flügeln herab und bewachte die Leiche, bis der Heilige der frommen Witwe Valeria erschienen war. Diese verbarg seinen Leichnam so lange unter Buchenlaub, bis sie ihn eilig und eifrig in Gottes Erde bestatten konnte.

Die Florianslegende berichtet, daß Valerias Gespann von kleinen Zugtieren unterwegs ermattete, worauf die Witwe so lange betete, bis eine heute noch fließende Quelle entsprang, die ihre Tiere erquickte. Durch jähes Halten bezeichnete sie kurz darauf den Ort, an dem der Heilige begraben werden wollte.

St. Florian-Schutzpatron der Feuerwehr (3)

Man sollte es kaum für möglich halten, daß von einem Manne, der seine unwandelbare Gefolgschaftstreue und Gesinnungsfestigkeit mit dem Tode besiegelt hat, heute als bekanntestes nur noch ein windiger Volksspruch übriggeblieben ist, der die alte Wahrheit beweist, daß manch einer vorgibt, Gott und seine Heiligen zu lieben, während er’s gleichzeitig mit der doch wahrlich ebenso notwendigen Nächstenliebe gar nicht wichtig nimmt. Solches ist dem heiligen Florian widerfahren und wären da nicht noch die leibhaftigen Repräsentanten tatkräftiger Nächstenliebe, die wackeren Mannen der Feuerwehr, – weiß Gott, es wäre wohl dem Heiligen längst verleidet, sich von seinen Nachfahren hänseln zu lassen mit dem losen Sprüchlein:

„O heiliger Sankt Florian, verschon´ mein Haus, zünd‘ and´re an!"

Neuerdings kann man den Spruch sogar in kleiner Abwandlung wiederfinden auf jenen drallgebackenen Lebkuchenherzen, die sich die Jugend an Fahnenweihen und Musikfesten von den Jahrmarktsbuden kauft und gegenseitig umhängt. Da ist dann in grellem Buntdruck darauf zu lesen: „O heiliger Sankt Florian verschon mein Herz, zünd‘ andre an!" Als ob es den kichernden Trägerinnen sotaner eßbarer Herzen darum zu tun wäre, ihr eigenes warmes Herz kein Feuer fangen zu lassen! Wo sie doch selber mindestens ebenso "zum Anbeißen‘ sind wie die billigen Herzen über ihrem echten!

Nun, der gestrenge Florian weiß schon: Es ist mehr bloße Gedankenlosigkeit als nackte Mißgunst, was das Volk so beten läßt, und daß kein rechtschaffener Christenmensch seinem Nachbarn im Ernst den roten Hahn an den Kragen wünscht. Ganz abgesehen davon, da es ihm dann bei der Gelegenheit auch blühen könnte!

Ganz große Stücke auf Sankt Florian aber muß jener dreimal abgebrannte Bauer gehalten haben, der über seinen Neubau den Vers gesetzt hat: „Dies Haus stand einst in Gottes Hand – Und ist doch dreimal abgebrannt. Zum vierten Mal hab‘ ich’s gebaut – Doch nun Sankt Florian anvertraut!"

Zwar hat sich dieser Versdichter arg in der Rangordnung der Werte verguckt und dem Gefolgsmann weit mehr zugetraut als dessen Vorgesetztem, aber auch hier scheint’s kein böser Wille oder mangelndes Gottvertrauen gewesen zu sein, sondern das verstandesmäßig nicht zu beweisende Gefühl, daß einfach der heilige Florian für das Ressort "Brand und Feuer‘ der; am ehesten Zuständige von allen Himmlischen sein müsse.

Noch drastischer drückt ein anderer Hausbesitzer sein Vertrauen zum Heiligen aus, wenn er über seine Haustüre schreibt:

„Dies Haus steht in Sankt Florians Hand

Verbrennt’s, so ist’s ihm seine Schand!"

Das ist nun freilich dieselbe Schulbubenlogik, die jenes Büble sagen ließ: "Meinem Vater geschieht’s grad recht, wenn’s mich in die Finger friert – warum kauft er mir keine Handschuhe?"

Unser Volk kennt zwei beliebte Heilige, die mit Gefänßen abgebildet werden: Den heiligen Veit (oder lateinisch gesprochen: „Sankt Vitus") und St. Florian. Der erste wurde jedoch nur durch ein pures Versehen zum Patron der – Bettnässer: Weil er in einem Kessel voll glühenden Öls zu Tode gemartert worden war, gab man ihm später auf seinen Statuen solch rundes Behältnis als kennzeichnendes Attribut in die Hand. Aus Material- und Platzmangel wurde dieser Kessel zuweilen so klein dargestellt, im Verhältnis zu seiner Figur, daß irgendwann und irgendwo einmal das Mißverständnis entstanden ist, der gute Heilige trage da jenes allzumenschliche Geschirr in der Hand, dessen man zuweilen, besonders nächtlicherweile, kaum entraten kann. Und so erklärt sich die Entstehung jenes Gebetes, das die Omas und Ammen der halben Welt in tausend Dialekten ihren Schützlingen vorzubeten pflegen:

„Heiliger Sankt Veit: Weck´ mich bei Zeit!

Nicht zu früh und nicht zu spät, Daß nichts ins Bett geht!"

Kein Zweifel, daß es auch in diesem Spezialfall oft recht „brandeilig" zugehen mag, aber unser heiliger Florian kam denn doch echter und gerechter zu seinem Patronat für Feuersbrunst und Brandgefahren, und damit auch zu seinem Schöpfgefäß, das et auf seinen Bildern über den Brandherd ausgießt, der ihm zu Füßen emporschwelt.

Er war der Zeitgenosse der heiligen Barbara, gehört also in die letzte Etappe der Christenverfolgung. Allem nach war die römische Provinz Noricum seine Heimat, also etwa Oberösterreich, Steiermark und Kärnten. Als Oberst des römischen Heeres hatte er sich pensionieren lassen. Noch war das Christentum offiziell nicht als Staatsreligion anerkannt, wiewohl vernünftige Statthalter zuweilen schon anderthalb bis zwei Augen zudrückten, wenn sie einen Christen entdeckten. Aber immer wieder kam es unter Scharfmacher und Hundertfünfzigprozentigen zu Säuberungen. vor allem im Heer. So wurden auch – es muß um die dritte Jahrhundertwende gewesen sein im Römerkastell Lauriacum dem heutigen Lorch an der Enns, vierzig christliche Soldaten vor die Alternative gestellt: Entweder Treue zu Christus oder zum Kaiser Diokletian. Als ob Fahneneid und Christentaufe sich, gegenseitig ausschlossen! Als Veteran wäre Florian ohne weiteres als „nichtbetroffen" eingestuft worden, aber er hatte einen so hohen Begriff von der Kameradschaft mit seinen einstigen Waffengenossen, daß er schnurstracks sich aufmachte, um mit seinem Bekenntnis ihre Standhaftigkeit zu untermauern. Sdion auf dem Hinweg fiel er in die Hand der Häscher. Dann ergoß sich die ganze Litanei des Leidens und Quälens über ihn: Folter und Zange, Geißel und Peitsche, Brennen und Sengen bis zur Bewußtlosigkeit. Aber seine Ohnmacht erwies erst die Ohnmacht all dieser sadistischen Mittel. Zuletzt schleppt man einen Mühlstein herbei und hängt ihn dem Gemarterten um den Hals, um ihn in die Enns zu stürzen, die seine Leiche ans Ufer spülte, wo eine christliche Matrone namens Valeria ihm dann, ein würdiges Begräbnis zuteil werden ließ. Bis zu seiner Bergung habe ein Adler mit ausgebreiteten Fittichen seinen Leichnam bewacht, nachdem der römische Adler ihn zur Leiche gemacht hatte.,

Heute steht dort das Barockstift St. Florian, unter dessen Orgel Altmeister Anton Bruckner begraben liegt. Alle Berufe aber, die es mit dem Brennen und Löschen zu tun haben: Die Köhler und die Schmiede, die Kaminkehrer und die Zinngießer, die Schnapsbrenner und allen voran die Feuerwehren haben ihn, den Feuergepeinigten und Wassergesteinigten, zu ihrem Patron erwählt:

Es brennt, o heiliger Florian, Heut aller Orts und Enden: Du aber bist der rechte Mann, Solch Unglück abzuwenden!‘

Die Freiwilligen Feuerwehren bilden den großen Teil der Feuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland. Es sind ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, die freiwillig Dienst für die Sicherheit der Bevölkerung leisten.

Ohne diese freiwilligen Helfer wäre eine flächendeckende Notfallversorgung, in der Form wie wir sie heute haben, nicht möglich.

Doch dieses Ehrenamt funktioniert nur dann, wenn es auch verständnisvolle Arbeitgeber gibt, die das Feuerwehrengagement ihres Mitarbeiters fördern.

Schon heute wird es tagsüber immer schwieriger Einsatzkräfte nach erfolgter Alarmierung zusammen zu bekommen.

Eine effektiv arbeitende Feuerwehr braucht jedoch Einsatzkräfte zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Ohne …

den zustimmenden Arbeitgeber zum Feuerwehrengagement der Mitarbeiter(in) wird es brenzlig für den Arbeitnehmer in einer Zeit mit steigendem Arbeitsplatzrisiko. Das ‘Hemd’ der eigenen Existenz ist selbstverständlich näher als der Feuerwehrdienst-’rock’. Das gilt im übertragenen Sinn ebenso für den Unternehmer.

Ohne …

das Verständnis der Kunden, der Auftraggeber, wird es brenzlig für den Arbeitgeber, wenn er wegen eines Feuerwehreinsatzes fest zugesagte Kundenarbeiten nicht erfüllen kann.

Ohne …

die um ihren Arbeitsplatz bangenden Arbeitnehmer/Feuerwehrangehörigen wird es brenzlig bei der Freiwilligen Feuerwehr. Im Ernstfall wird es dann u.U. schwierig, die Einsatzfahrzeuge sachgerecht zu besetzen.

Ohne …

die wegen unabkömmlicher Arbeitnehmer nicht mehr einsatzfähige Feuerwehr wird es brenzlig für Kunden und Arbeitgeber.

Der Kreis schließt sich.

Logos

Das Feuerwehr-Signet wurde 1973/74 von dem Münchner Grafiker Bernd Rössel geschaffen und stellt in vier Piktogrammen die Tätigkeitsfelder der Feuerwehr dar. Das Signet ist urheberrechtlich geschützt und unter den Nummern 979 840 und 397 09 343 beim Deutschen Patentamt eingetragen.

Das Emblem der Deutschen Jugendfeuerwehr (DJF) wurde im Jahre 1964 gestiftet und besteht aus dem Emblem des Deutschen Feuerwehr-Verbandes (DFV) verbunden mit einem Flammensymbol. Das DJF-Emblem ist urheberrechtlich geschützt und unter den Nummern 883 689 und 398 55 660 beim Deutschen Patentamt eingetragen.

Weitere Informationen und die Regeln zur Verwendung der Zeichen finden Sie hier.