Techniken

Feuerwehrschutzkleidung muss speziellen Anforderungen entsprechen (EN 469)

- begrenzte Flammausbreitung (EN 532)

- Wärmedurchgang Flamme / Strahlung (EN 366 / EN 367)

- verbleibende Materialfestigkeit nach Wärmebestrahlung

- Reißfestigkeit, Weiterreißfestigkeit

- Wasserdichtigkeit

- Wasserdampfdurchlässigkeit

- Tragekomfort

- Nässeschutz vor Regen und Löschwasser

- Wärmeschutz vor:

- Strahlungswärme

- Flammen

- Funkenflug

- Berühren heißer Teile etc.

- nicht unfallfördernde Konfektionierung

- Schutz vor (Mineral-) Ölen

- Schutz vor Durchdringung flüssiger Chemikalien

- Warnwirkung durch ausreichende Tages- und Nachtauffälligkeit

- einfache Pflegebehandlung

- gute Nutzungsdauer

|

|

Feuerwehrüberjacke nach HUPF

– wasch- und reinigungsbeständig |

|

|

Feuerwehrjacke nach HUPF

– hochgeschlossene, abgefütterte Jacke mit verdecktem Reißverschluss |

|

|

Feuerwehr-Latzhose nach HUPF

– mit Reflex-Streifen auf den Waden |

|

|

Feuerwehrhelm aus High-Temp-Fibre (Glasfaserverstärkte Spezial-Matrix)

– Nachleuchtend lackiert Hersteller: Schuberth |

|

|

NOMEX Flamm- und Kälteschutzhaube

permanent flammenhemmend |

|

|

Feuerwehr-Handschuhe

– extrem weite Stulpe ermöglicht das tragen auch mit den dicken Einsatzbekleidungen |

|

|

Feuerwehr-Schaftstiefel

antistatisch, Öl-, Benzin-, Säure- und Hitze resistent |

HUPF = Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzkleidung

Durch die zunehmende Verwendung von Kunstoffen in den Baustoffen und Wohnungseinrichtungen und der damit verbundenen Veränderung der Charakteristik von Bränden kam es in der Bundesrepublik Mitte der 90er Jahre zu einer Häufung von Dienstunfällen bei der Brandbekämpfung. All diese Dienstunfälle zeigten die Notwendigkeit für den Wechsel auf eine Schutzkleidung, die dem Stand der Technik entsprach.

Dienstunfälle durch mangelhafte Schutzkleidung in Deutschland

- 1/95 Herne , Nordrhein-Westfalen

Bei einer Gasverpuffung beim Bekämpfen eines Kellerbrandes sowie gleichzeitig durchgeführter Personenrettung in einem Flash-over haben die Kollegen – in Verbindung mit Nomex-Überjacken – nur leichte Verletzungen (2-5 Tage Dienstunfähigkeit) davongetragen.

- 4/95 Lüdinghausen , Nordrhein-Westfalen

Feuer in einer Boutique in Lüdinghausen, nahe Münster. Zwei Feuerwehrleute, die zum ersten Einsatztrupp gehören, gehen unter Atemschutz in das verqualmte Geschäft vor. Sie wollen sich zum Schwelbrand vorkämpfen. In diesem Augenblick kommt es zu einer Durchzündung. Die beiden Einsatzkräfte werden von der Stichflamme getroffen. Ein 27jähriger Feuerwehrmann stirbt noch vor Ort an seinen schweren Brandverletzungen. Sein 23jähriger Kollege wird mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen.

- 4/95 Marburg , Hessen

Nachmittags bricht im Obergeschoß eines Squash-Centers in Marburg ein Feuer aus. Wenige Minuten später ist die Feuerwehr vor Ort. Der Einsatzleiter ordnet Innenangriff unter Atemschutz an. Kurz nach Einsatzbeginn: – Deckenteile stürzen herunter, versperren den Feuerwehrmännern den Rückzug aus dem Gebäude. Es kommt zum Flash-over, zwei Feuerwehrleute werden lebensgefährlich verletzt.

- 4/95 Berlin

Zunächst war es nur ein Schwelbrand im Wand- und Deckenbereich der Berliner St. Canisius-Kirche. Doch 140 Feuerwehrleuten gelang es nicht, das Feuer aufzuhalten. Die Flammen breiteten sich im Verlauf des Einsatzes auf das gesamte Kirchenschiff aus, bis die Kirche nach einem Flash-over in voller Ausdehnung brannte. Drei Feuerwehrleute wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer.

- 8/95 Aachen , Nordrhein-Westfalen

Bei einem Wohnungsbrand wurden zwei Feuerwehrleute schwer verletzt. Auf der Suche nach einem vermissten Kind öffneten die Feuerwehrleute die Kinderzimmertür. In diesem Augenblick zündete das Feuer durch und erfasste die beiden Kollegen. Trotz getragener Nomex-Kleidung (zweilagiger Materialaufbau) kamen beide Feuerwehrleute mit schwersten Brandverletzungen in das Aachener Klinikum. Das 2jährige Kind konnte anschließend nur noch leblos geborgen werden.

- 9/95 St. Wendel , Saarland

Im St. Wendeler Stadtteil Bliesen sind zwei Feuerwehrleute bei einem Wohnhausbrand schwer verletzt worden. Trotz Atemschutzmaske, Helm, Visier und Hitzeschutzhauben erlitten sie beim Innenangriff Verbrennungen im Gesicht und Schulterbereich.

- 1/96 Berlin

Brand am frühen Sonntagmorgen in einem Sexclub. Rasch war das Feuer von den Feuerwehrleuten der nahen Feuerwache unter Kontrolle. Zwei Trupps gehen unter Atemschutz in die Einsatzstelle um die Räume zu belüften. Als ein Fenster eingeschlagen wird, kommt es vermutlich durch Schwelgase zur plötzlichen Durchzündung des gesamten Lokals. Ein 31jähriger Feuerwehrbeamter wird von der Flammenwand einer Verpuffung lebensgefährlich verletzt und wenig später in eine Hamburger Spezialklinik ausgeflogen. Zwei andere Feuerwehrbeamte werden schwer verletzt und mit Notarztwagen verschiedenen Krankenhäusern zugeführt, ein weiterer Feuerwehrbeamter wird leicht verletzt.

Die Feuerwehrleine gehört zur persönlichen Ausrüstung des Feuerwehrmannes und dient insbesondere

Stockwerken und aus Schächten.

Absturzgefahr besteht. Dabei kann sie auch die

Funktion einer Signalleine haben.

Die Feuerwehrleine eine reine Halteleine, die stramm zu führen ist, damit nur statische Belastungen auftreten. Sie ist jedoch nicht geeignet, um Personen und Gegenstände aus dem freien Fall aufzufangen. Beim Auffangen von Personen oder Gegenständen aus dem freien Fall treten schon bei relativ geringen Fallhöhen Kräfte auf, die das reissen der Feuerwehrleine zu Folge haben können.

Neben den Feuerwehrleinen werden auch die Arbeitsleinen (das sind rot gefärbte Leinen) verwendet, die zur Durchführung anderer Aufgaben im Feuerwehrdienst (z.B. als Ventilleine oder Absperrleine) benötigt werden.

Wichtig ist, das Feuerwehrleinen niemals als Arbeitsleinen ( z.B. Ventilleine) verwendet werden. Beide Leinen können untereinander nicht verwechselt werden, weil Arbeitsleinen (20m und 30m) grundsätzlich rot zu kennzeichnen sind.

Die Feuerwehrleinen und Arbeitsleinen müssen dem Normblatt DIN 14920 entsprechen. Dieses Normblatt enthält eingehende Anleitungen für die Prüfung, Behandlung und Pflege.

Die Feuerwehrleine ist eine für die besonderen Zwecke der Feuerwehr gefertigte Leine. Die Arbeitsleine ist eine rot gefärbte Leine in den Maßen der Fangleine oder eine ausgemusterte Fangleine nach entsprechender Farbkennzeichnung (Rotfärbung).

Länge: Feuerwehrleinen und Arbeitsleinen 20 m und 30 m.

Durchmesser: 10 mm (+1 mm Toleranz nach oben).

Werkstoff: Feuerwehrleine nur Marken-Polyesterfasern, Arbeitsleine Polyester, Polyamid

oder auch Langhanf.

Ausführung: Feuerwehrleine spiralgeflochten

Feuerwehrleinen dürfen nicht länger als 12 Jahre benutzt werden und sind dann als Fangleinen auszumustern. Sie sind in einem Fangleinenbeutel (DIN 14921) bereitzuhalten. Der Fangleinenbeutel kann für Fangleinen zusätzlich mit einem »F« gekennzeichnet werden.

Wiederkehrende Prüfung:

Feuerwehrleinen und Arbeitsleinen sind mindestens jährlich einmal zu prüfen. (Prüfnachweis gemäß Feuerwehrgeräteprüfordnung führen). Dabei ausgespannte Leinen eingehend auf Abnutzung, Flecken, mürbe Stellen, zerrissene Fäden, Verringerung des Durchmessers usw. untersuchen! Hiernach ist zu entscheiden, welche Feuerwehrleinen auszusondern bzw. als Arbeitsleinen weiter zu verwenden sind.

Pflege nach jedem Gebrauch:

Nach jedem Gebrauch Feuerwehrleinen und Arbeitsleinen gründlich reinigen und an einem luftigen Ort trocknen. Nach dem Trocknen muß die Feuerwehrleine wie bei der

Bei Einsätzen und Übungen: Fangleinen und Arbeitsleinen schonend behandeln! Schmutz, Säuren, Laugen und sonstige ätzende Flüssigkeiten, Öl, Putzmittel, scharfe Gegenstände, Glut und Brandschutt schaden der Fangleine. Bei Führung um scharfe Kanten möglichst durch Zwischenlagen aus Holz, Stroh, Stoff oder Leder vor Beschädigungen schützen. Möglichst nicht ruckartig belasten.

Vor und nach jedem Gebrauch auf Abnutzung und Fehlerstellen untersuchen (siehe auch § 26 UVV Feuerwehren).

Bei Fangleinen aus Polyesterfaser sind Knoten und Stiche besonders sorgfältig auszuführen, da die Chemiefaser glatter als die früher verwendete Naturfaser ist.

Wärmebildkamera

Hightech zur Schadenverhütung

suchen und zu finden (z.B. Bewusstlose oder Kinder, die sich aus Angst vor Feuer versteckt haben). Feuerwehrleute können sich mit einer Wärmebildkamera selbst bei dichtestem Rauch und bei kompletter Dunkelheit gut orientieren. Zudem können die Einsatzkräfte vor Ort Brandherde und Glutnester schneller lokalisieren. So lassen sich unnötige Gebäudeschäden vermeiden. Wärmebildkameras ermöglichen darüber hinaus eine schnelle Lokalisierung von Gefahrgut (Gasen und Flüssigkeiten) und Wärmeentwicklungen in Silo- und Elektroanlagen beispielsweise in der Landwirtschaft. In Gebäuden kann Dank einer Wärmebildkamera ein besserer und gezielterer Löschwassereinsatz erreicht werden.

suchen und zu finden (z.B. Bewusstlose oder Kinder, die sich aus Angst vor Feuer versteckt haben). Feuerwehrleute können sich mit einer Wärmebildkamera selbst bei dichtestem Rauch und bei kompletter Dunkelheit gut orientieren. Zudem können die Einsatzkräfte vor Ort Brandherde und Glutnester schneller lokalisieren. So lassen sich unnötige Gebäudeschäden vermeiden. Wärmebildkameras ermöglichen darüber hinaus eine schnelle Lokalisierung von Gefahrgut (Gasen und Flüssigkeiten) und Wärmeentwicklungen in Silo- und Elektroanlagen beispielsweise in der Landwirtschaft. In Gebäuden kann Dank einer Wärmebildkamera ein besserer und gezielterer Löschwassereinsatz erreicht werden.Ein weiterer Vorteil bei dem Einsatz von Wärmebildkameras ist das Erkennen von Glutnestern in Dachausbauten privater aber auch gewerblicher Häuser. Durch Vertäfelungen und Verschalungen ist die Lokalisierung von Glutnestern sehr schwer. Der Einsatz einer Wärmebildkamera ermöglicht eine

Zahlreiche Einsatzgebiete

Wärmebildkameras finden in zahlreichen Gebieten Anwendung, z. B. in der Bautechnik, um Wärmeverluste festzustellen; in der Elektroindustrie, um defekte Kabelverbindungen aufzuspüren, die oft mit einer unzulässig hohen Wärmebildung einhergehen; in der chemischen Industrie, um Füllstände und Leckagen zu überwachen und zunehmend bei der Feuerwehr, um die Arbeit leichter und vor allem sicherer zu machen.

Von außen sehen, was passiert

Eine Besonderheit der Wärmebildkamera ist die nachrüstbare, drahtlose Bildübertragung direkt vom Einsatzort zur Einsatzleitung. Diese wertvolle Eigenschaft, Bildsignale außerhalb des Gefahrenbereichs drahtlos zu übertragen, kann der Einsatzleitung erheblich bei der strategischen Entscheidungsfindung helfen und dient letztlich der Sicherheit der Feuerwehrleute vor Ort.

Detailinfos zur Wärmebildkamera EVOLUTION 5000

Die EVOLUTION 5000 von MSA AUER ist eine Kleinformatkamera, die mit einem "Fliegengewicht" von weniger als 1,3 kg (inklusive Akku) allen Anforderungen des harten Feuerwehr-Einsatzes gerecht wird. Ein Vanadiumoxid Mikrobolometer-Sensor sorgt durch hohe Bildfrequenz für eine exzellente Bildqualität. Weitere Highlights liegen in der Hitzesuchfunktion, die die heißesten Stellen rot markiert, und der bewährten Temperaturanzeige.

Die Wärmebildkamera wurde so konzipiert, dass sie nur über einen einzigen Knopf einfach zu bedienen ist. Dem ergonomischen Aspekt wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, so dass selbst mit Feuerwehrhandschuhen die Kameraübergabe durch ein Doppel-Griff-System sicher und leicht möglich ist. Ein stoßabsorbierendes Gummipuffer-System und das besonders stoßunempfindliche und hitzetaugliche Gehäuse sind für den harten Feuerwehreinsatz vorgesehen. Die Fall-, Vibrations- sowie Flammen- und Hitzetests wurden von der EVOLUTION 5000 mit Bravour bestanden.

Hightech für die Feuerwehr

Mit insgesamt 64 Hightech-Wärmebildkameras EVOLUTION 5000 im Gesamtwert von rund 750.000 Euro rüstete die Westfälische Provinzial zahlreiche Berufs- und Freiwillige Feuerwehren in Westfalen im April 2004 aus. Ein Arbeitskreis von Fachleuten der Feuerwehren hatte gemeinsam mit der Provinzial, der Versicherung der Sparkassen, diese Maßnahme als sinnvolle und flächendeckende Initiative zur Verbesserung des abwehrenden Brandschutzes ermittelt. Die künftigen Standorte der Wärmebildkameras wurden so gewählt, dass unter Einbeziehung der bereits vorhandenen Standorte innerhalb von zwanzig bis dreißig Minuten eine Wärmebildkamera am Einsatzort verfügbar ist. Jeder Löschzug und jede Löschgruppe hat die Möglichkeit, über die zuständige Leitstelle der Feuerwehr eine Wärmebildkamera für einen Einsatz anzufordern.

Gemeinsame Projekte mit Feuerwehren haben Tradition

Fluchthauben werden auf den Löschfahrzeugen zur Menschenrettung mitgeführt. Der vorgehende Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz führt diese mit, um zu rettende Personen durch die giftigen Brandgase zu führen.

– Schutz gegen sämtliche bekannten Brandgasse

– Atemschutzdauer bis zu 15 Minuten

– Ein-Punkt-Bebänderung

– kann auch mit Brille, Bart und Kopfverband getragen werden und ist dicht

Die Fluchthaube ist zum Atemschutz gegen plötzlich auftretende Atemgifte wie Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure und andere Dämpfe und Gase.

Die Schutzdauer ist abhängig von der Schadstoffkonzentration. Die Fluchthaube ist mit einem Kombinationsfilter versehen.

Das Sprungpolster wird in Gronau auf dem Fahrzeug LF 16/12 mitgeführt und ist somit unmittelbar an der Einsatzstelle. Zur Rettung von Personen aus Höhen werden Leitern eingesetzt. Wo dies nicht möglich ist, kommt das Sprungpolster zum Einsatz. Eingesetzt werden kann es auch ersten Gefahrenabwehr, bei suiziden Personen.

Beim Einsatz des Sprungpolsters sind Verletzungen der springenden Person nie auszuschließen. Die DIN 14151 sieht deshalb vor, daß bei Übungen nur Fallkörper in Form von Sandsäcken verwendet werden sollen. Schau- und Übungssprünge sind verboten.

Zum Aufbauen des Sprungretters sind 2 Personen erforderlich. Die Aufstellfläche beträgt 3,80 m x 3,80 m. Für den Untergrund gibt es keine besonderen Anforderungen.

Nachdem die Druckluftflasche geöffnet wurde, rollt sich das Sprungpolster automatisch aus und richtet sich selbsttätig auf. Aufrichtungszeit ca. 30 Sek. Übermengen an Druckluft strömen über das im oberen Schlauchwulst eingebaute Sicherheitsventil (Überdruckventil) ab.

Das Überdruckventil begrenzt den Arbeitsdruck auf 0,3 bar.

Mit den seitlichen Tragegriffen kann das Sprungpolster in andere Positionen getragen werden

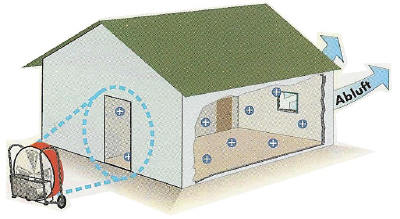

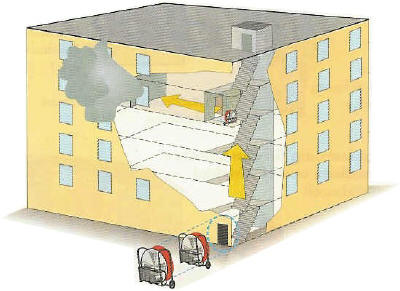

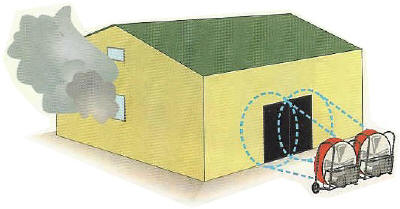

Folgende Vorteile bietet der Einsatz eines Hochleistungslüfters:

– Schutz der Einsatzkräfte

– schnelleres Vorrücken im Gebäude dank besserer Sichtverhältnisse

– die Temperaturen im Innern eines brennenden Gebäudes sinken

– der Verbrennungsprozess eines Brandes kann vermindert werden

– die Gefahr einer Rückzündung oder eines "Flash Over" wird auf ein Minimum reduziert

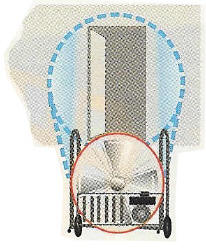

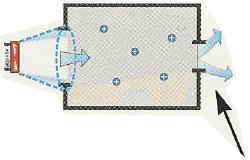

Um die Gefahr durch Rauchgase und Explosion in einem brennenden Gebäude herabzusetzen werden sogenannte Hochleistungslüfter eingesetzt. Sie werden im passenden

Die Lüfter erzeugen nun einen leichten Überdruck im Gebäude. Brand- und Rauchgase werden durch Rauchabzüge oder andere Öffnungen ins "freie gedrückt" und schaffen so freie Sicht für die Atemschutztrupps. Evt. vermisste Personen sowie Brandherde können besser lokalisiert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Gronau setzt 3 dieser Geräte zur Brandbekämpfung ein.

Der Druck innerhalb des Gebäudes muss höher sein als außerhalb!

Einsatz von mehreren Geräten